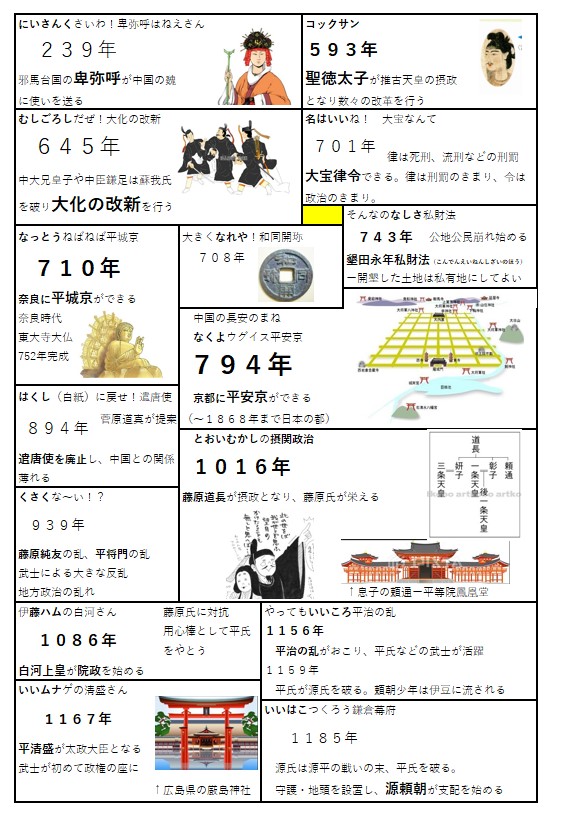

何年に何が起きたかを問われる入試問題はない。しかし、歴史の流れを知る上で、骨格となる大切な出来事がおきた時期がわかると便利である。歴史学習の中で年号暗記は不必要なのだが、実は、知っていることで、理解が大きく前進する。ただの数字暗記はむずかしいので、語呂合わせなどのイメージ暗記でいくのがベターだろう。

「なっとうねばねば平城京」710年。平城京ってどこだっけ?

そうだ、京都ではなく奈良だ。奈良時代の始まり。この都は唐の都長安をまねして造られた、「何と大きな平城京」日本が中国の隋や唐の政治をまねしたんだ。(律令政治)口分田という田を分け与えられたけど、税も重かったなあ。

奈良といえば、鹿がたくさんいた奈良公園。そうだ、東大寺という大きな寺。そこに大仏があったなあ。なんでこんな大きな大仏を造ったんだろう。

・・・なんて、つながっていけば、さらにいいわけだ。

「なくよウグイス平安京」794年。あれ、もう都が移っちゃいます!奈良時代短いわあ。京都の都は長いんだっけ、、。