今日は、「県の蝶・ミドリシジミを見る集い」に参加しました。場所はさいたま市秋が瀬公園です。食草は湿地や水田に多いハンノキです。秋が瀬公園はハンノキが群生していて、多くのミドリシジミがいます。

今日は、「県の蝶・ミドリシジミを見る集い」に参加しました。場所はさいたま市秋が瀬公園です。食草は湿地や水田に多いハンノキです。秋が瀬公園はハンノキが群生していて、多くのミドリシジミがいます。

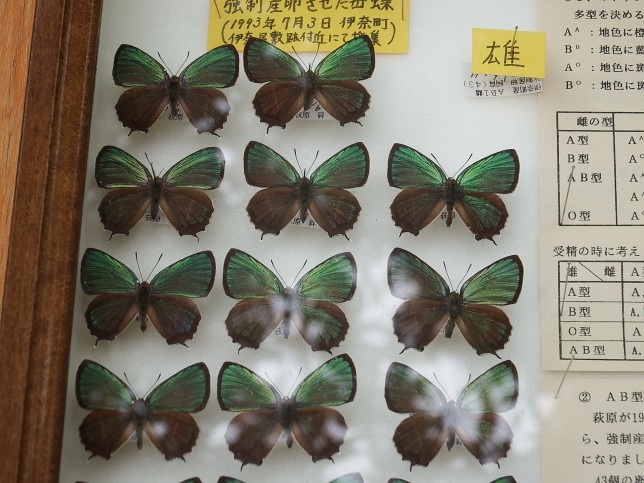

美しいゼフィルスで、体長は小さいですが、雄はきれいなエメナルドグリーンに輝いています。中学生のころ、ここが公園となる前に捕獲したことがありますが、今でもこのように多く個体が見られるとは思いませんでした。自然公園としての保存の努力、生物を守る努力のおかげです。

わかったことはつぎのようなことです。

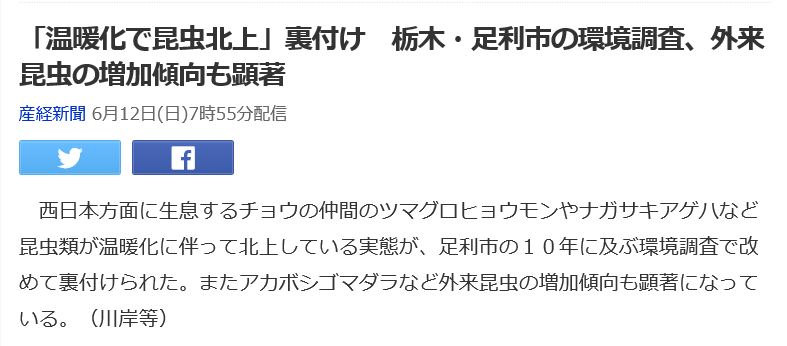

①6月15日前後からの羽化(成虫になる)が、最近は温暖化で6月1日前後と早まっている。

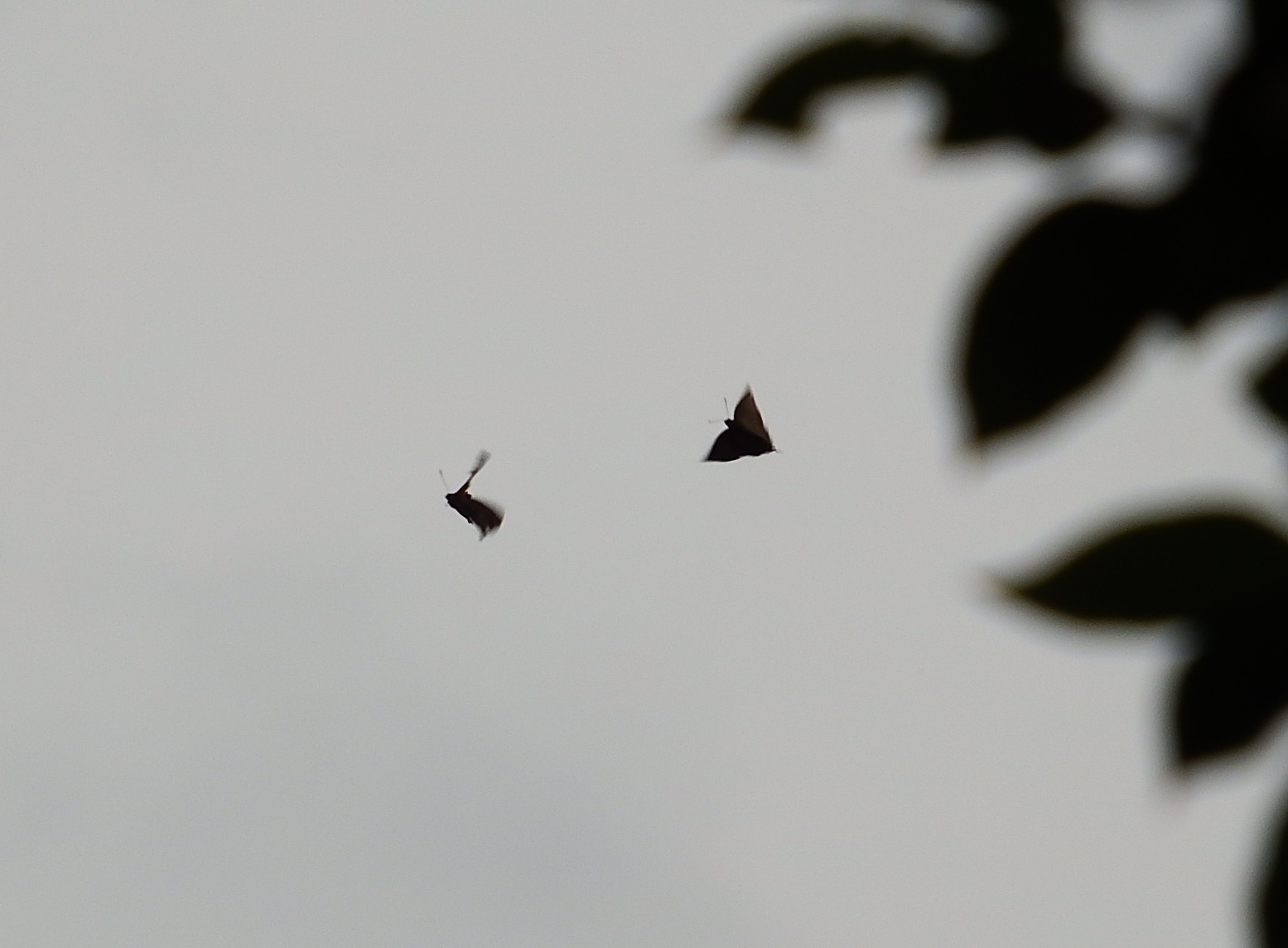

②たくさん見られるのは、夕方の18時前後である。雄同士が自分の縄張りを守るために、争いながらぐるぐる回って飛んでいる。2頭から数頭が乱舞する。ただし、梢の上なので、色などは識別しにくい。この乱舞を「まんじともえ」という。相手の目を見ながら回っている。

③秋が瀬公園は、ミドリシジミの宝庫である。芝生が広がる空間もあるが、手つかずの林も保存されている。まだまだ県内には生息地がある。見沼にもまだ生息。ただし、同じハンノキが多いところでも姿を消した所も多く、今後、私たちが守っていく必要がある。

④ミドリシジミの雌はA型、B型、O型、AB型があるが、いじれも褐色が主でブルーの部分があったりする。

⑤ミドリシジミの卵はハンノキの幹に生みつけられる。とても小さい。もうすでに産卵が始まっていた。

⑥秋が瀬公園には、様々な昆虫、鳥などが生息している。フクロウもいる。

今日は、県昆虫談話会の皆さんを中心に多くのことを解説していただき、実地に学ぶことができました。豊富な知識と熱意に驚きました。身の回り、とりあえず川口市の近くを中心に観察していきたいです。